渋谷のワイン店で運良く試飲できたのですが、ブルゴーニュワインの世界観が変わるほどの体験でした。

同じ感覚を得たのは、3年ほど前にシャトー・ラトゥール1989年を抜栓したときでした。

「美味しいワイン」というのは何度も飲んだことがありましたが、心を震わせるほどのワインというのは、その時が初めてでした。

言語化するのが難しいのですが、究極の芸術作品のようで、飲み物としての感動を超越する液体としか表現ができません。

では、その「シャトー・ラトゥール」を飲めば、必ず同じ体験をできるのかというと、そうではありません。

以前、シャトー・ラトゥールの試飲会で6種類を同時に体験したのですが、「あ〜美味しいねぇ」「渋いしまだ早い」といった感想しか出ませんでした。

つまり、本当に心を震わせるワインは、「優れた生産者によって作られたワイン」「優れた畑のぶどう」「優れたヴィンテージ」や「完璧な保管状態」、それを「抜栓するタイミング」、そして「飲む方法」全てが揃わないと得ることができません。

オーケストラのように全ての奏者と指揮者、楽器のコンディションや会場の状態、ホールや観客の状況などがぴったり合わさったときだけに得れる感動に近いのではないでしょうか。

言語化するのは難しいのですが、今回のブルゴーニュワインの体験についてメモを書き留めてみます。

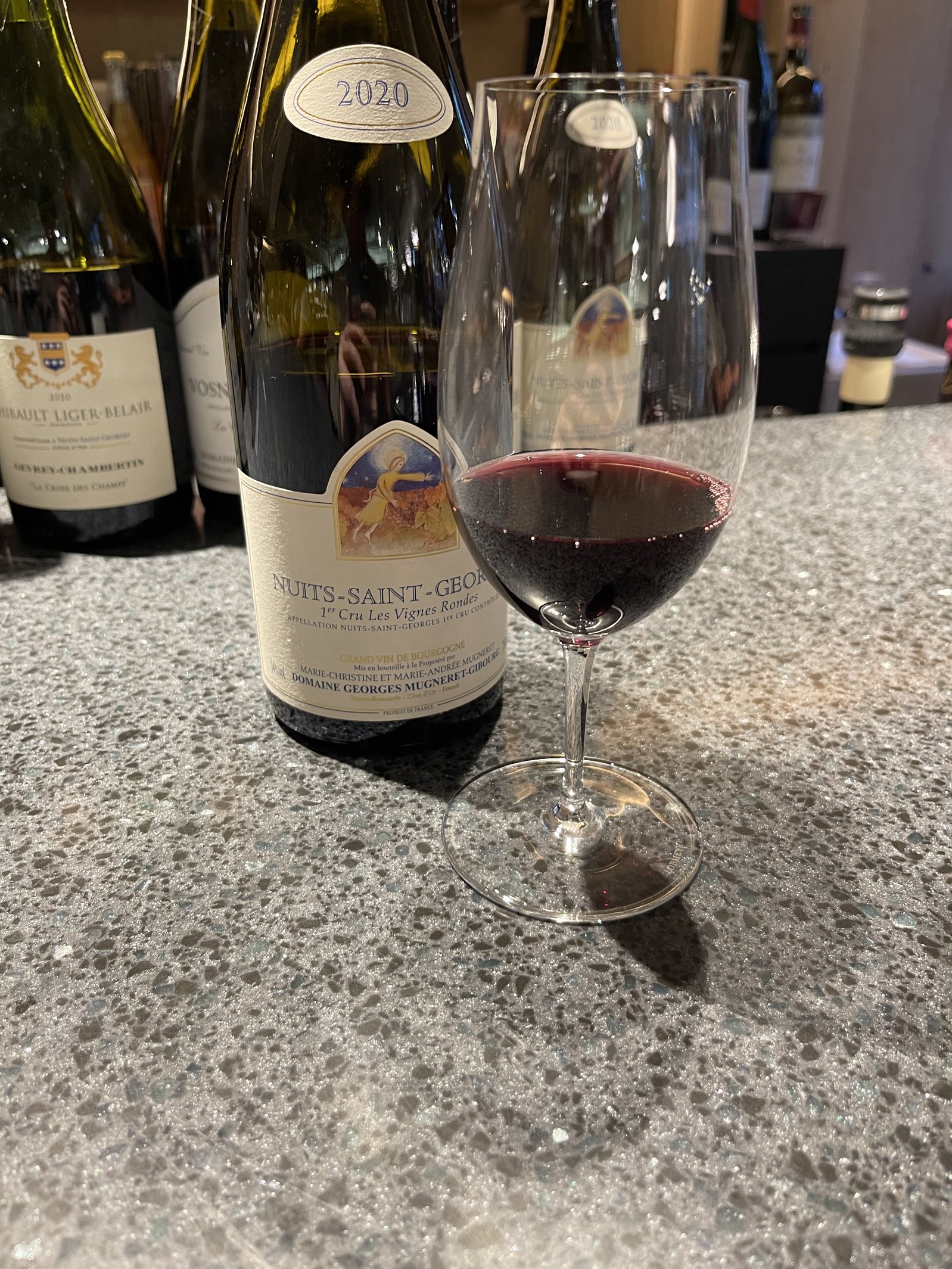

ジョルジュ・ミュニュレ・ジブール ニュイ・サン・ジョルジュ 2020 Georges Mugneret Nuits Saint George 1er Cru Les Vignes Rondes

ロゼット咲きというよりは、カップ咲きの真紅のローズ。

品種は分かりませんが、暗い色の深紅のバラの香りに近い印象です。

そしてすぐに感じられるのが、上質なレザーの香り。言葉を失うほど密度の高いアロマです。

ありがちな安価で硬く、血合いを思わせるような粗雑なレザーではなく、まるでエルメスの最上級タンナーがなめしたカーフレザーのように、柔らかくしっとりとした質感の本革の香り。本革=「なめし革=ジュヴレ・シャンベルタン」といった定型的な連想ではなく、硬さではなくしなやかさを持つ子牛特有の香りなのです。

このワインは抜栓から半日ほど経っていたため状態は非常に良く、グラスに注がれて10分ほどでこうした香りが立ち上がりました。

未知の領域に足を踏み入れたかのようで、その香りはもはやニュイ・サン・ジョルジュの枠を超えており、過去に感動したジャック・フレデリック・ミュニエと比べても全く劣らない完成度。同価格帯のニュイ・サン・ジョルジュと比較すると、ミュニエのクロ・ド・ラ・マレシャルが王道的なのに対し、こちらは「怪しい香り」をまとっています。

その「怪しさ」を考えると、オリエンタルで少しヴォーヌ・ロマネ的な、中東を思わせるスパイスのニュアンスが影響しているように思います。インドやパキスタンではなく、サウジアラビアやアラブの空港で、若い男性から漂ってくる香り。それに似た要素を感じました。ドーハ空港ですれ違ったときの香りが混じっている、といえば伝わるでしょうか。

口に含むと、控えめでやわらかく、それでいて余韻が非常に長い。田舎くささと洗練を同時に宿し、誠にエレガントです。陶酔を誘うようで、昆虫が放つフェロモンを思わせる不思議な香りさえ漂っている気がしました。

実際、テイスティングメモには「信じられない!」と五回以上も書いていました。人間の感覚では知覚できないだけで、もし昆虫のフェロモンを嗅げるなら、きっとこうした香りがするのではないか――そう思わせるものでした。動物的なものとは違い、植物的な陶酔を伴うフェロモンです。

20分ほど経つと、再び花の香りが前に出てきます。百合の蕾、色鮮やかな球根花。抱いて眠りたいほどで、言葉にすれば「快楽」「享楽」「ドキドキ」「恋する」。退廃的な快楽を追求したかのようなイメージです。

ミッシェル・グロやモンジャール・ミュニュレといったブルゴーニュの典型的なスタイルと比べれば、このミュニュレ・ジブールはまるで明後日の方向に向かっているよう。しかし、その独自性ゆえに、ブルゴーニュに深い理解がないと産地を当てるのは難しいでしょう。

数年前まではワインショップで普通に入手できましたが、現在は人気が高まりプレミアム価格でしか見かけません。このワインの持つ特徴は他の生産者にはない唯一のものであり、一度は体験する価値があると強く感じました。

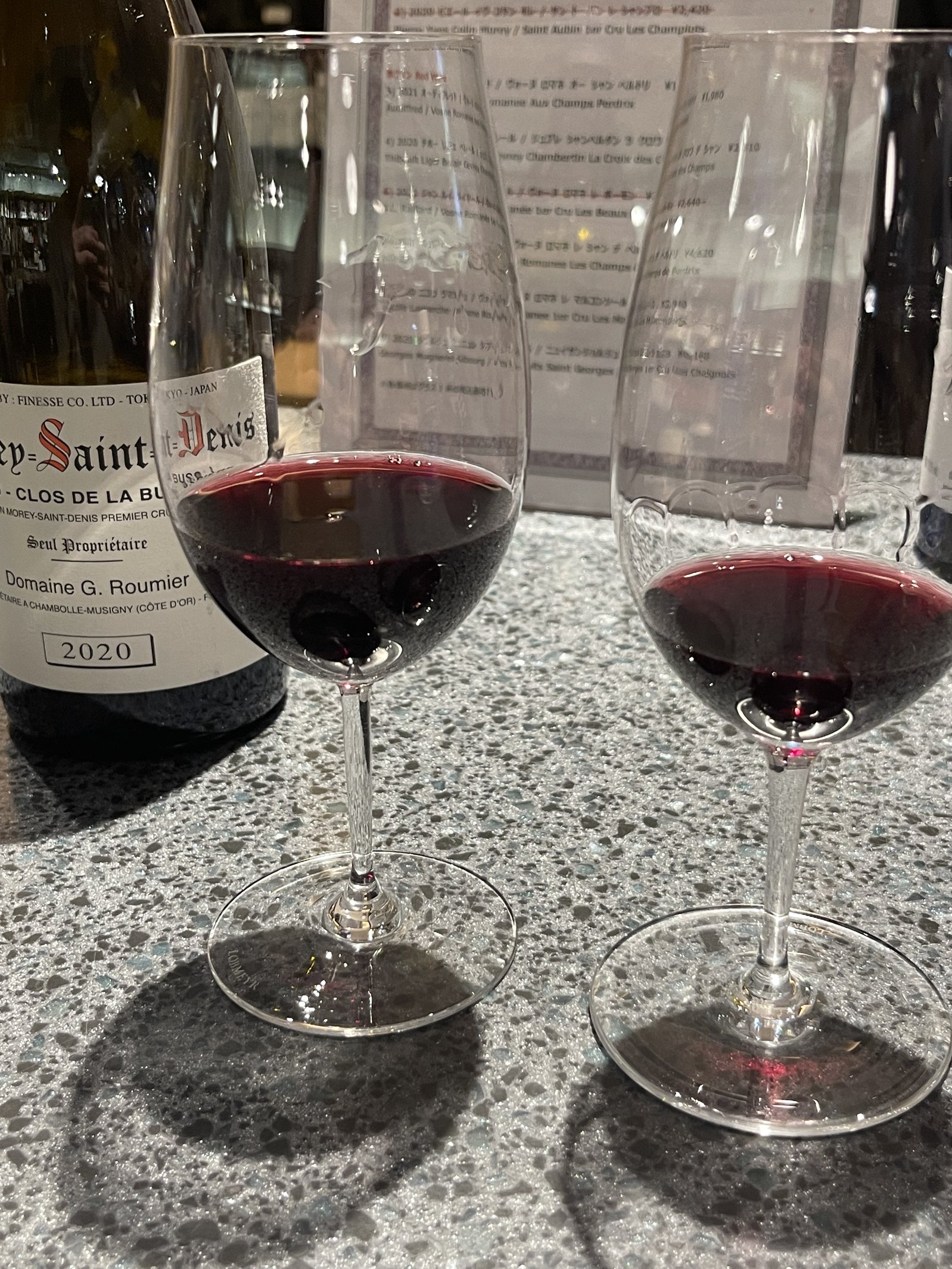

ジョルジュ ルーミエ モレ サン ドニ クロ ド ラ ブシエール 2020 Georges Roumier Morey Saint Denis Clos de la Bussiere

注いだ直後の第一印象は「寝ている」。これ以外に言葉が見つかりませんでした。

厳密に言えば「寝ている」というより、「何かが眠っている」という感覚に近いと思います。冒頭でシャトー・ラトゥールの話を出したのも同じ理由で、あの時も抜栓直後には「何かが眠っている」と感じたからです。

あるいは「眠りについている」と表現すべきかもしれません。とにかく、偉大なワインの初めには、こうした不思議なインスピレーションを与えられることがあります。

このワインは「除梗率が高く、濃密度が桁違い」。まるでトロボーをさらに凝縮したようで、黒蜜よりも濃く、もはやワインの領域を超えていました。ただし新大陸ワインの“濃さ”とは全く異なり、果汁そのものが凝縮されたような濃密さです。それもグロ・フレール・エ・スールのような人工的な凝縮感ではなく、ぶどうのエネルギーが一滴に集約された芸術品のような液体でした。

とても酸化に強く、グラスの底からエネルギーのように香りが湧き上がってくる。私はスピリチュアルではありませんが、「エネルギーが立ち上る」という現象を目の当たりにした感覚でした。

タンニンは強靭でありながら、決して刺さらない。余分な脂肪を持たないチーターのようにしなやかで、同時に紳士的な落ち着きも漂わせています。まるで若き日のピアース・ブロスナンのような存在感――ダニエル・クレイグでもロジャー・ムーアでもなく、一見すると筋肉質には見えないのに、その内側には頑強な骨格を秘めている、そんな印象です。

「なぜこれが特級畑ではないのか?」と問いかけたくなるほど、品質は極めて高い。飲み進めるうちに、製法の一部にメオ・カミュゼと似た感覚を覚えました。先ほどのミュニュレ・ジブールとはまさに対極にあるスタイルです。

時間が経つと、ポリーニが弾く硬質なショパンのバラードを思わせるような響きに変化。そこに深い森のような、黒い木が割れたような香りが混じり出します。絵の具や土、クレヨンのようなニュアンス、少し油を含んだタッチも感じられました。

再び口に含むと、ネオ・ゴシック様式のサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂のファサードが頭に浮かびます。メモには「これがキリストの血なのか」とまで書き残していました。まるで大麻でも吸ったかのように、抽象的でトリップ感のある言葉ばかりが並んでいます。他のワインに比べても、具体的な香りより抽象的な概念が強く残された記録です。

わかりやすい表現でいえば、粘土や濡れた土をいじったときの匂いも混じっています。帰宅後に他の方のレビューを確認したところ、驚いたことに「森」「深い森」という感想が多く見られました。やはり飲んだ人々に共通する感覚があったのかもしれません。

ルーミエとミュニュレ・ジブールのテイスティングまとめ

正直、がっくりしました。「どうしてここまで時間がかかってしまったのだろう」と。遠回りしすぎた――そんな感覚です。

イソップ寓話に「すっぱい葡萄」という話があります。狐が手に入れられなかった葡萄を、「どうせ酸っぱくて美味しくないに違いない」と自らを正当化する物語です。

ボルドーの格付けと異なり、ブルゴーニュは実にいびつな世界です。

村名畑・一級畑・特級畑と序列はあるものの、葡萄の声をかき消してしまうような“クソみたいな特級畑”もあれば、心を潤すほどに美しい広域ブルゴーニュさえ存在します。まさに玉石混交。その中で、ルーミエのような生産者は熱狂的な信仰の対象となっています。

私は長らく「どうせ名前だけだろう」「生産量が少ないから有難がられているのだろう」と思い込み、実際に飲む機会を持ちませんでした。しかし今回、評価されている理由を身をもって理解しました。

ワインを買う動機のひとつに「美味しかったから買う」があります。どこかで一度は体験していなければ、1本5〜10万円のワインをいきなり購入して一人や友人と抜栓することなどできません。莫大な資金があれば別ですが、千円や二千円でも美味しいワインはある。ならば、味の分からない10万円のワインを1本飲むより、1万円の素晴らしいワインを10本、あるいは2万円の偉大なワインを5本飲みたいと思うのが自然です。

なにしろ10万円のワインを開けて「美味しくなかった」としても返金はされず、誰も保証してはくれません。だからこそ、このようなテイスティングイベントは本当に貴重です。わずか60mlであっても、偉大なワインが確かに存在し、その片鱗に触れることができるのです。

いつ出会うのか

気づけば、20年近くで数千本のワインを飲んできました。

もっと早く出会いたかった――二十歳の最初の一杯がこれであれば良かったのに、と後悔すら覚えます。

しかし同時に、これまでの修行のような年月がなければ、このワインの偉大さに気付けなかったのではないか、とも思います。

人によって「運命のワイン」との出会いのタイミングは様々です。

それが「今」なのか、あるいは「まだその時ではない」のか――誰にも分からないまま、静かにその瞬間を待ち続けているのかもしれません。